市农科院水产种质资源保护场

更新时间:2025-08-21 17:10:16点击:

一、基本情况

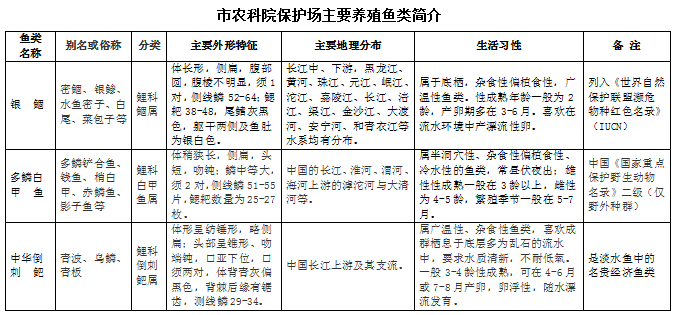

保护场于2022年建设完工并投入使用,面积约1000平方米,有4个长方形水泥养殖池,1个生态养鱼池。主要目的是收集养殖本土珍稀鱼类品种及其他经济鱼类,开展保护及创新利用研究。场内配备养殖尾水三级处理系统,经处理后的尾水达到农业用水标准,用于园区内作物(蔬菜、果树等)灌溉,实现养殖尾水循环使用,零排放。基地每年计划一定金额的运行维护资金,安排专人负责开展饲养、巡塘、鱼池清洗、换水、疾病防治、设施设备维修维护等日常管理工作,确保场内养殖安全。养殖水源为雷家河,水量较小(平均日流量不足300立方米),但水量、水质、水温等总体稳定,水温常年在3—32℃之间(除早春和冬季节,一般在22-32℃)之间。根据保护场养殖条件,采用静水池塘养殖方式,主要养殖品种以温水性和广温性鱼类为主。目前场内主要养殖品种有银鲴、多鳞白甲鱼、中华倒刺鲃等(详情见附表:市农科院保护场主要养殖鱼类简介),搭配养殖草鱼、鲫鱼、鲢鳙鱼等本土经济鱼类。为调节水体水质,进一步降低保护场养殖风险,每池搭配养殖一定数量(根据池塘的大小、水深与品种不同而灵活调整)的花鲢和白鲢(花鲢与白鲢比为6:1)。鱼池一般水深保持在1.0-1.3米,养殖鱼量稳定在1000尾左右。

二、试验示范

1.保护好已收集的鱼类资源。主要养殖鱼类银鲴、中华倒刺鲃、多鳞白甲鱼。

2.静水池塘生态养殖技术示范。低密度生态养殖,除基本的水产养殖消毒剂外,减少、甚至不使用化学药品,倡导低密度养殖,以期为社会提供更加安全的、生态的、健康的水产品。

3.创新开展“饥饿+补偿生长”试验,探索建立“饥饿+补偿生长”的草鱼高效养殖模式。降低管护劳动成本,以期实现水产养殖降本增效、为乡村产业振兴贡献科技力量。

4.种养循环模式示范。建立“保护场+水果园+蔬菜园”的立体种养循环模式,保护场的养殖尾水,经三级尾水处理系统处理后,作为水果园和蔬菜园灌溉用水,实现水产养殖尾水循环利用和水产养殖尾水零排放。